A Dalma le faltaban apenas días para cumplir once años, esa mañana en que Facundo le tocó sus partes íntimas. Ella lo empujó, y él se cayó de espaldas. Lo que Dalma no había llegado a considerar en su impulso, era que atrás de Facundo estaba el tobogán de la escuela. La nuca de Facundo impactó de lleno contra un caño de los que conformaban la escalera del tobogán, y él no volvió a levantarse.

Dalma fue incapaz de reaccionar. Parecía una foto representada en tiempo real, hasta que el viento agitó las hojas caídas en el patio por el otoño. La primera que se acercó fue una maestra, Andrea. Ella, a lo lejos, había visto el momento exacto del empujón y la caída de Facundo; lo anterior, no lo había visto. Intentó activar a Facundo hasta que advirtió que estaba adulterando la escena de un crimen.

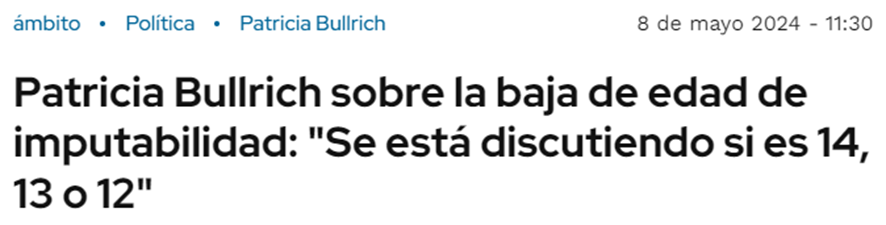

Detuvo con sus manos a una Dalma que aún no podía reaccionar, aunque internamente era un manojo de nervios apretados, y la llevó a la dirección. Llamaron a la policía, y Dalma viajó en patrullero hasta una comisaría, donde estuvo en un calabozo especial para menores. Desde que la edad de imputabilidad había bajado a diez años, algunas comisarías habían adaptado sus instalaciones.

Aunque Dalma le rogó al juez, no tuvo a cambio más que desprecio. Terminó condenada por homicidio culposo a la pena de ocho años en un centro de régimen cerrado, o en criollo, una cárcel para menores. Fue despojada de su vida entera y veía a sus padres en las visitas, un par de veces por semana.

Habían pasado unos meses y todavía no se adaptaba. Eran casi todos, salvo uno, mayores que ella y, como en toda institución de encierro, había una estructura de relaciones de jerarquía y poder en la que ella, por niña, quedaba relegada al fondo. Lloraba todos los días, y ese día, durante la visita inesperada, más aún.

Eran los padres de Facundo, que habían ido a regocijarse de su dolor y humillarla. La insultaron, la zamarrearon y descargaron su dolor contra ella. Antes de irse, le dijeron que le habían llevado un regalo especial. Señalaron al patio a través de la ventana y ahí Dalma lo vio: el tobogán de la escuela.

—Espero que lo disfrutes tanto como Facu —dijo la madre.

Dalma pasó la noche con los ojos abiertos. Seria. No lloró. A las seis de la mañana, cuando apenas empezaba a aclarar, salió al patio, se arrodilló ante el tobogán, y empezó a darle cabezazos al caño hasta quedar inconsciente.